考不好、卷不动、躺不平的静安区出路在何方!

2025.10.29 767 0

最近各种清北录取、复交综评成绩出来之后,其他区都在喜气洋洋发喜报,只有静安区安静如鸡。

也不怪静安一直没动静,25上海高考网传静安区600分以上的同学只有不到20个,不说四校,就连公认的四校分垫底的上中东校,都有17个600分以上的同学了。

按理说,22年是新政改革第一年,静安头部生源没有到区走掉的,都会落回市西,市西的生源应该有较大的改善才是,但今年的高考成绩很显然有点配不上入口的高分生源。

那么,静安区的症结出现在哪里?

一、生源数量与质量的双重困境

生源基数大但优质生源流失严重,静安区中考生数量庞大(2025年约6800人),远超同类型“教育强区”黄浦(约4000人),但市重点录取率仅30%左右,远低于黄浦的58%左右。

同时,顶尖生源外逃,因为区内无“四校八大”顶尖高中,头部初中生(如静教院附校、市北初)中考后大量流向徐汇、杨浦等教育强区。

曾经闸北区的老龙头市北中学,两区合并后失去闸北优质生源支撑,高考前5%学生数量暴跌,慢慢形成了“盐碱地效应”。

并且,静安区还有一个问题,生源分层固化与教育目标割裂。老静安家庭倾向国际化路径(托福/SAT备考),对高考投入不足;而新静安家庭虽重视高考,但经济资源有限,难以支撑高强度竞争。

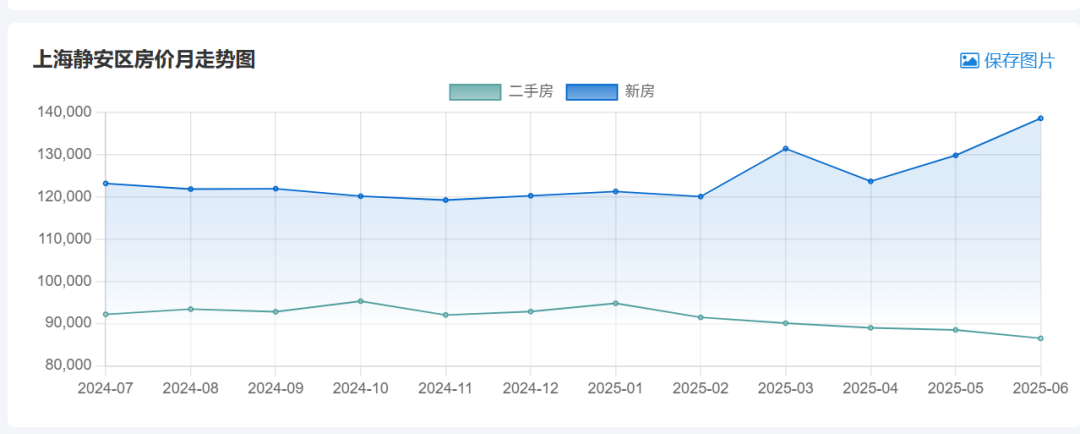

二、高房价与生活成本对教育生态的挤压

房价筛选效应弱化教育竞争氛围,静安房价(如江宁路板块学区房单价12万-15万)虽吸引高净值群体,但其子女多选择国际路线,对静安高考影响甚微。

要知道,高中成绩很大程度依赖更“卷”的同学。这样的同学大部分不会是上海市区的土著,可能是来自外地的学生。如公认的教育卷区浦东、闵行、松江,无一不是靠新上海人卷出新高度,大大促进本区高中成绩。

而这部分新上海人很难购买得起静安昂贵的房子,让静安没有被“鲶鱼效应”带动,依然保持着原本的升学强度。

所有市区都或多或少受这方面影响,如黄浦区、长宁区等不卷的区域,大部分是因为房价过高而没有吸引新上海人购置房产。

(图源:聚汇数据)

高成本压力传导至办学,就导致师资与设施投入不足

教师薪资受区域财政限制,顶尖教师慢慢流向浦东、闵行等高投入区域。

(图源:职友集)

而寸土寸金的地理位置也限制了很多学校的发展。部分市重点硬件老化(如六十中学、市北,教学楼陈旧、办学面积也很小),甚至育才中学的校址直接落在了宝山区。

学校小,对于学生的吞吐量不足,使很多学生从公办流入民办,或者选择出国。

静安四市重招生量 | |||

市西 | 市北 | 育才 | 新中 |

344 | 370 | 338 | 326 |

三、两区合并的后遗症与政策失衡

资源整合失败:2015年静安-闸北合并后,未有效融合教育体系。原闸北标杆市北中学因生源被静安虹吸而衰落。市西市北原本风格迥异,互相可取长补短,而静安未将市西/市北按“双子星”模式打造,导致双输。

最重要的市西未能把握好来自全市的优质生源、静安区和闸北区的顶尖生源。很多人期待今年吃掉静安顶尖生源的市西能打个不错的翻身仗,但好像有点哑火,没能满足大家的期待。

静安普高线低于外区20分,被称为“普娃幸福区”,但这点看似是升学政策红利,其实反而是陷阱。

低分进市重点(如回民中学、华模、六十,人称静安三傻)掩盖了出口弱势的弊端——一本率不足20%,远低于全市均值。

今天又出了平行志愿分数,在其他区本区市重都有一定幅度上涨的情况下,静安区竟然是普跌的,这也说明静安的中考段的整体成绩在缓慢下降。(今年连公认躺平大区黄浦都涨啦!)

静安高中教育的塌陷,本质是 “生源流失-资源错配-目标分裂” 的死循环。

虽然说复附静安的小道消息从今年年初开始就在传播,但也没有真正落地的文件传出。静安人民一直期待的复附静安,到底什么时候才能官宣呢?

更何况,静安的问题,真的是一个复附静安就能解决的吗?

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除